概要

東京科学大学 総合研究院 難治疾患研究所 ロボット科学分野では、ロボットやAIとともに「新しい科学研究のありかた」をつくることを目指しています。特に、生命科学研究における自動化技術の開発とその基盤となる学問体系の構築に取り組んでいます。

コンセプト

私たちは、ロボットやAIを生命科学研究の現場に取り込むことで、「人間が主役の研究」から「AIやロボットとともに働く研究」へ変えていくことを目指しています。決して単純に人間を置き換えるものとしてではなく、効率や正確さを高める頼れる仲間としてロボットやAIを捉え、「作る」ことも実際の研究で「使う」ことも大切にしながら研究を進めています。ひとつの実験や対象に役立つ機械やシステムを手がけることも重要ですが、幅広い分野の実験や研究で活躍できる技術や学問を育てることを目指しています。まだ手探りの部分も多いものの、試行錯誤を楽しみながら、「新しい科学研究のありかた」を模索しています。

背景と将来展望

研究の自動化の意義

現在、生命科学や化学・材料などの研究分野では、多くの実験が人手に頼っており、そのため再現性の低さや、時間や労力などのコスト上昇が解決すべき課題として残っています。特に、少子化が進む日本では、限られた研究人材で効率よく成果を出すための新しい研究開発のあり方が求められています。こうした状況を改善する有力な方法のひとつが、ロボットやAIを活用した研究の自動化です。

研究の自動化には、主に以下のようなメリットが挙げられます:

- 実験作業の正確さと再現性が向上する

- 人手による作業負担や時間的な制約を軽減できる

- 高品質かつ大量のデータ取得が可能となり、新しいデータ駆動型研究が推進される

- 研究者は実験作業から解放され、より創造的な活動に集中できるようになる

このように、研究の自動化は単に個別の実験を効率化するだけでなく、研究開発全体の生産性や革新性を高める可能性を秘めています。

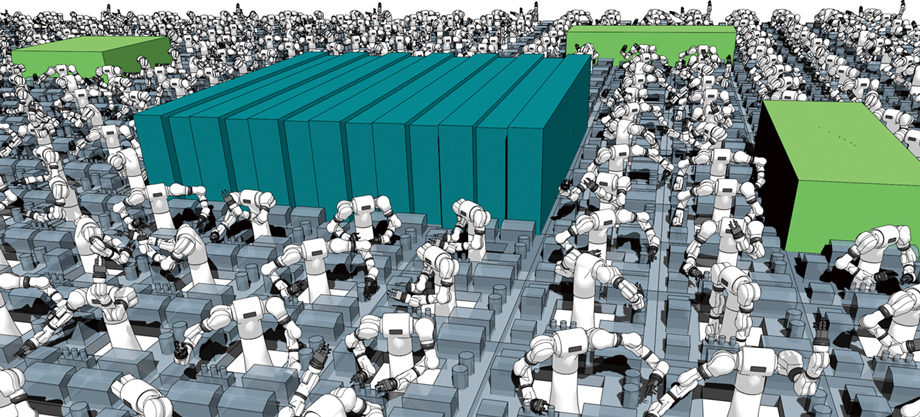

Robotic Crowd Biology

私たちは、ひとつの将来像としてRobotic Crowd Biology(ロボットクラウドバイオロジー)を提案しています。数百台のロボットを集積したロボット実験センターをつくり、世界中の実験をクラウド化するという大きな挑戦です。この構想が実現した世界では、研究者は手元でプロトコルを書き、実験センターに送付するだけで実験が完了します。研究者は自前で研究設備を揃える必要がなくなり、アイデアひとつで全ての人が研究に挑戦できるようになると想像できます。

Robotic Crowd Biologyは科学実験の再現性の向上・トレーサビリティの向上・研究不正の根本的な解決・高額な先端機器の稼働率向上・バイオセーフティレベルの高い実験の効率的な実施など様々な利点をもたらし、全ての人類に生物学研究を広く開放します。私たちは、この構想の実現に向けて、ハードウェア・ソフトウェア・オペレーション・各実験ドメイン分野など非常に多岐にわたる技術の開発と実証を進めています。

基本情報

| 研究室名(日) | 国立大学法人東京科学大学 総合研究院 難治疾患研究所 バイオデータ科学研究部門 ロボット科学分野 |

|---|---|

| 研究室名(英) | Department of Robotic Science, Division of Biological Data Science, Medical Research Laboratory (MRL), Institute of Integrated Research (IIR), Institute of Science Tokyo |

| 研究内容 | 生命科学研究における自動化技術の開発とその基盤となる学問体系の構築 | 代表者 | 神田 元紀(教授) | 設置日 | 2025年4月1日 |

| 所在地 | 〒113-0034 東京都文京区湯島1-5-45 M&Dタワー N2001 |